公務員試験対策講座(大卒程度)

安心のサポート体制

よく当たります!的中問題公開!!

模擬試験、テキストで使用される問題が本試験でも多数出題(類似問題)されています。

模擬試験、テキストで使用される問題が本試験でも多数出題(類似問題)されています。

長年、本試験問題を収集し、しっかり分析を重ねた結果の答えだと自負しています。

これは当社の自慢のひとつでもあります。ここでは、みなさんに的中問題を紹介いたします。

ほぼ、同じ問題から問われ方が異なるだけの問題、解答の選択肢が同内容の問題…と様々な形態で的中が見られます。

「あっ、ほとんど同じだ!」「なかなかやるじゃん」など、色々なご感想があるかと思いますが、ひとつ楽しんでご覧ください。

最後に、東京アカデミーでは的中問題を多く含むテキストを使用して通年講座を開講しています。きっと、各試験合格への早道になると思いますので最寄りの校のページをご覧ください。

2023年度本試験 的中問題

資料解釈

国家一般職<基礎能力試験>

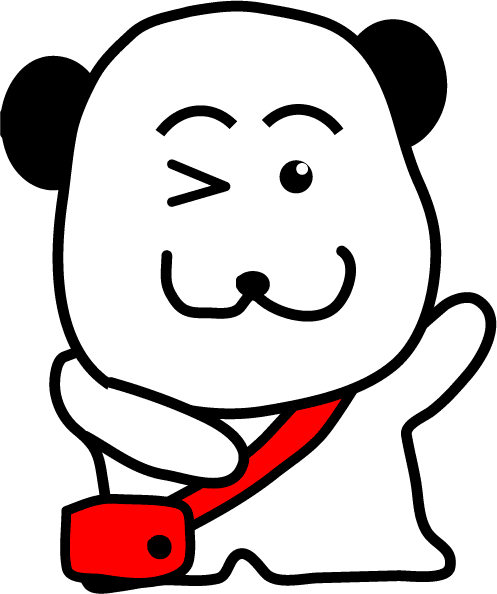

【No.25】 三角グラフは、三つの構成要素の比率を表すのに用いられ、第1次・第2次・第3次産業の人口率を表す産業別人口構成のように、合計値が100%になるようなデータの表現に適している。例えば、ある国Xの産業別人口構成が、第1次産業人口率20%、第2次産業人口率30%、第3次産業人口率50%である場合、図Ⅰの三角グラフを用いると、●の位置に示される。

図Ⅱは、A~Jの10か国について産業別人口構成を示したものである。図Ⅱから確実にいえることとして最も妥当なのはどれか。

- 1.第1次産業人口率が30%を上回っている国は5か国である。

- 2.第1次産業人口率と第2次産業人口率を合わせた人口率が50%を下回っている国は4か国である。

- 3.第1次産業人口率と第2次産業人口率の差が5ポイント以内である国はCのみである。

- 4.第1次産業人口率と第3次産業人口率を合わせた人口率が最も高い国はGである。

- 5.第2次産業人口率と第3次産業人口率を比較すると、全ての国において後者が前者を上回っている。

市役所型模試

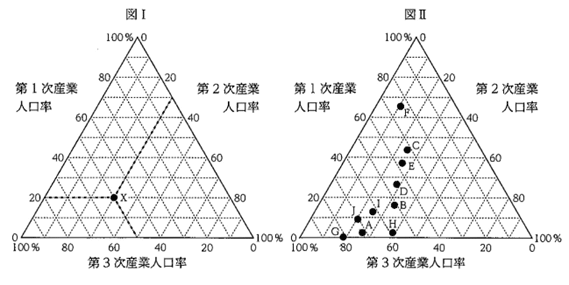

【No.39】 図は,A国〜H国の8つの国について,産業別人口比率(第1次産業・第2次産業・第3次産業)を示したものである。この図から確実にいえるのはどれか。

- 1A国~H国のうち,第3次産業人口比率が最も高い国はA国である。

- 2B国では,第1次産業人口より第3次産業人口の方が多い。

- 3第2次産業人口は,E国よりF国の方が多い。

- 4A国~H国の中に,産業人口が多い方から第1次>第2次>第3次となっている国はない。

- 5A国~H国のうち,第2次産業人口比率がD国より低い国は1つだけである。

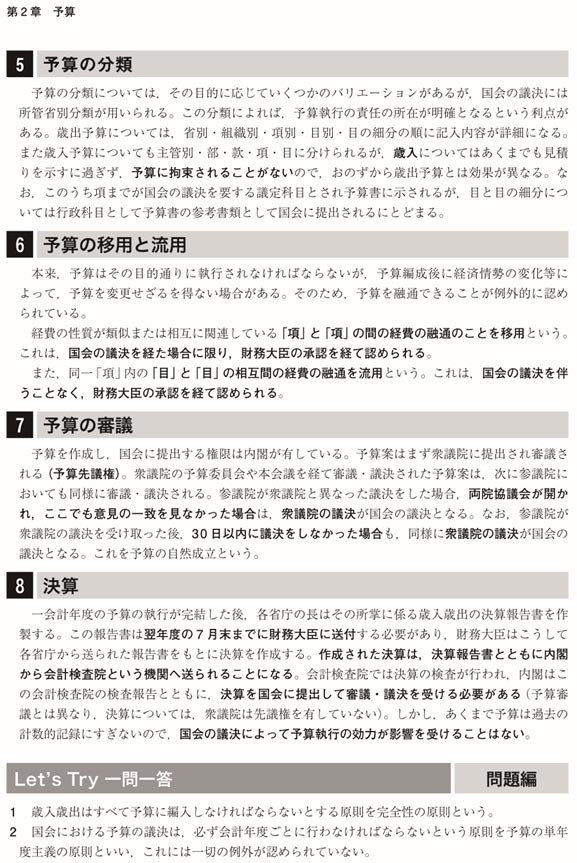

財政学・経済事情

国家一般職<行政区分 専門試験>

【No.42】 我が国の財政制度に関するA~Dの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。

- A.予算は、まず衆議院に提出され審議を受けなければならない。これを衆議院の予算先議権という。参議院が衆議院と異なった議決をした場合には両院協議会が開かれるが、それでも意見が一致しない場合には衆議院の議決が国会の議決となる。また、参議院が、衆講院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決をしない場合も、衆議院の議決が国会の議決となる。

- B.一会計年度の予算の執行の完結後、各省各庁の長は、その所掌に係る歳入歳出の決算報告書を作成し、会計検査院に送付する。会計検査院は、決算報告書の検査をした後、それに基づき作成した決算を国会に提出して審議を受ける。審議の結果、不正の事実等が明らかになった場合には、両院の議決により、予算執行が無効とされることがある。

- C.予算の流用とは、経費の性質が類似又は相互に関連している項と項の間の経費の融通であり、あらかじめ予算として国会の議決を経た場合に限り、内閣総理大臣の承認を経て認められる。また、予算の移用とは、同一項内の目と目の間の経費の融通であり、財務大臣の承認を経て認められる。

- D.暫定予算とは、年度開始までに本予算が成立しなかった場合に、本予算が成立するまでの必要最小限の経費が盛り込まれて、国会の議決を経て成立する予算である。また、補正予算とは、予算成立後の年度の途中に経済情勢の変化等により、当初の予算どおり執行することが不可能ないし不適当となった場合、国会の議決を経て本予算の内容を変更して組まれる予算で、一会計年度に2回以上組まれることもある。

- 1.A、B

- 2.A、D

- 3.B、C

- 4.B、D

- 5.C、D

準拠テキスト<財政学>

P20

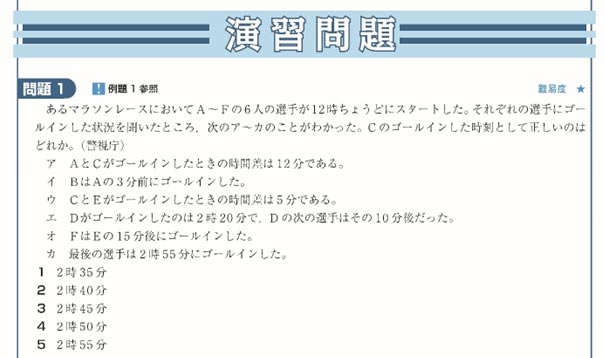

判断推理

国立大学法人等職員

〔No.29〕 A~Eの5人でマラソンをした。ゴールするまでのタイムを計り,1~5位を決めた。次のことが分かっているとき,正しく言えるのはどれか。

ただし,同じタイムの者はいなかったものとする。

- ・1位と2位のタイムの差は20分であった。

- ・BのタイムはDのタイムよりも20分短かった。

- ・Cのタイムは3時間10分であった。

- ・Eは3位であり,Aとのタイムの差は30分であった。

- ・5位のタイムは4時間であった。

- 1.1位はBであった。

- 2.2位のタイムは3時間よりも短かった。

- 3.タイムが3時間30分よりも長かった者は3人であった。

- 4.1位と3位のタイムの差は40分であった。

- 5.2位と4位のタイムの差は30分であった。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

準拠テキスト<判断推理・空間把握>

P12

化学

国立大学法人等職員

〔No.17〕 様々な気体に関する次の記述ア~オのうちには妥当なものが二つある。それらはどれか。

- ア窒素は単原子分子の気体であり,常温において他の物質と反応しやすく,酸素との反応で生じた窒素酸化物は大気汚染の原因となる。

- イヘリウムは貴ガスの一種であり,他の物質と反応しにくい。気球用ガスなどに利用されており,空気中に体積比で約5%含まれている。

- ウオゾンは酸素原子から成る気体である。成層圏のオゾン濃度が増加すると,地表に届く紫外線量が増加する。

- エ硫化水素は腐卵臭のある有毒な気体であり,火山ガスなどに含まれる。銀と反応してその表面を黒く変色させる。

- オメタンは引火性のある無色の気体で,天然ガスの主成分である。有機物が微生物によって分解される過程でも発生する。

- 1ア,ウ

- 2ア,エ

- 3イ,ウ

- 4イ,オ

- 5エ,オ

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

地方上級型模試

【No.29】 気体の名称とその特徴に関する記述の組合せとして,妥当なのはどれか。

- 1ヘリウム:貴ガス(希ガス)と呼ばれ,価電子数が2なので極めて安定しており,他の元素と反応しにくい。最も軽い元素であるので,気球用ガスとして利用されている。

- 2オゾン:淡青色の気体で,酸化作用が強く,湿ったヨウ化カリウムデンプン紙を青変する。太陽光の紫外線を吸収するので,オゾン層は有害な紫外線から生物を保護している。

- 3塩素:赤褐色の気体で,価電子数が7個なので,1価の陰イオンとなって他の原子とイオン結合しやすい。強い還元作用をもつので,塩素水は漂白剤や殺菌剤として利用されている。

- 4アンモニア:無色無臭の気体で,水に溶けやすい。塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱すると発生し,空気より重い気体のため下方置換で捕集する。

- 5硫化水素:黄緑色,腐卵臭の気体で,強い酸化作用をもつ。多くの金属イオンと反応して金属硫化物の沈殿を生じるので,金属イオンの検出に用いられている。

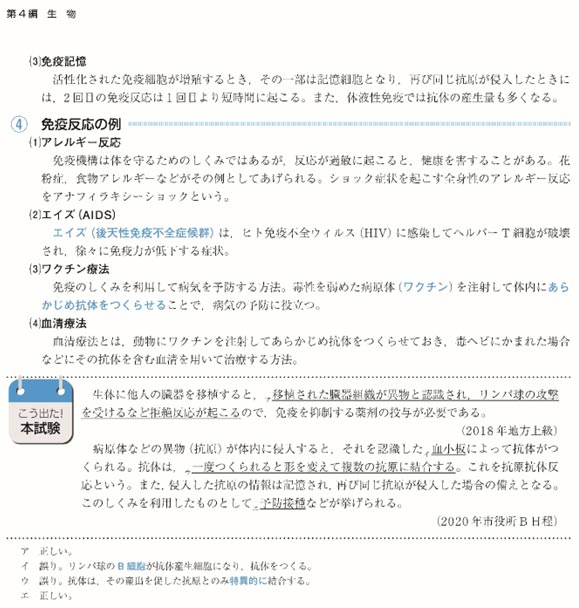

生物

地方上級<教養試験>

〔No.29〕 ヒトの免疫と病気に関する次の記述ア〜オのうちには妥当なものが二つある。

それらはどれか。

- アB細胞などのリンパ球,マクロファージなどの食細胞は,いずれも白血球の一種である。

- イB細胞による異物の認識は非特異的であり,個々のB細胞は多種多様な異物を認識することができる。

- ウ病原体にはウイルス,細菌などがある。ウイルスが引き起こす病気にはエイズ,麻しん(はしか)などがある。

- エ予防接種の際に接種されるワクチンは,病原体を分解する抗体であり,それを人工的に製造して接種する。

- オアレルギーは,特定の異物が体内に侵入したときに,健康であれば機能する免疫がほとんど機能せず,異物が原因となる特有の症状が現れるものである。

- 1ア,ウ

- 2ア,オ

- 3イ,ウ

- 4イ,エ

- 5エ,オ

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

準拠テキスト<自然科学>

P240

労働法

地方上級<専門試験>

〔No.26〕 就業規則に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。

- 1常時10人以上の労働者を使用する使用者は,一定の事項について就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならない。

- 2使用者は,就業規則の作成について,当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合や労働者の過半数を代表する者の意見を聴き,その同意を得なければならない。

- 3就業規則の内容と異なる労働契約の労働条件は,就業規則で定める基準に達していないかどうかにかかわらず,その部分については無効となる。

- 4使用者は,法令に反しない限りで,就業規則の変更によって,労働契約の労働条件を自由に変更することができる。

- 5就業規則の内容が変更されても労働協約に反しない場合,使用者は変更後の就業規則を労働者に周知させておけば,その労働協約が適用される労働者の労働契約の内容は,当該変更後の就業規則で定める労働条件によるものとなる。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

公務員共通確認模試

【No.21】 就業規則に関する次の記述のうち,妥当なのはどれか。

- 1労働者を使用する使用者は全て,就業規則の作成・届出義務を負う。

- 2退職手当に関する事項は,いかなる場合にも就業規則に記載されなければならない,就業規則の絶対的必要記載事項である。

- 3就業規則の作成・変更に当たっては,使用者は,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合,そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取しなければならない。

- 4就業規則の作成義務のある使用者は,就業規則の届出をなす際に,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合,そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付する必要はない。

- 5使用者は,就業規則の一方的な変更によって,労働者に不利益な労働条件を課すことは一切できない。

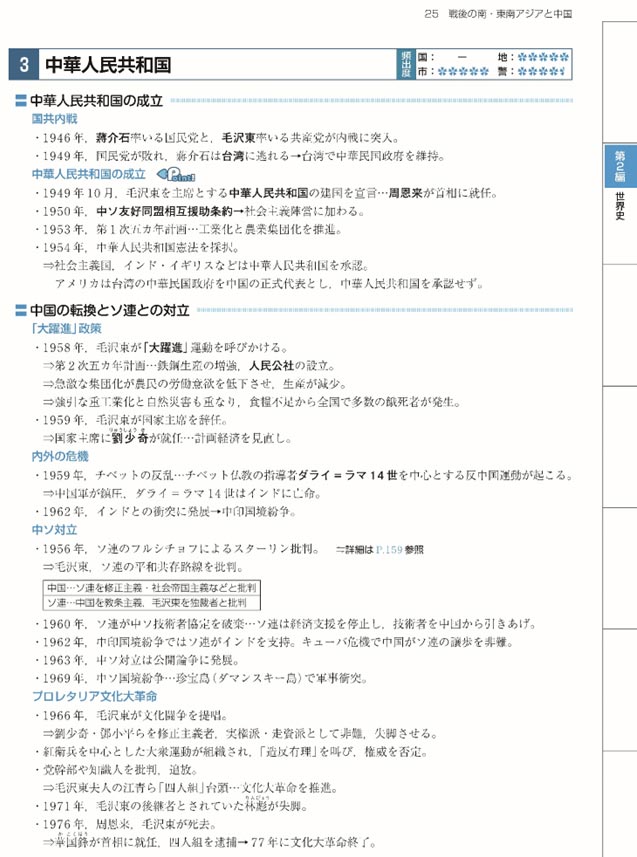

世界史

警察官(A区分)<5月試験>

〔No.18〕 中華人民共和国の歴史について述べた次の文中の下線部分ア~オに関する記述のうち妥当なのはどれか。

中華人民共和国はア1949年に建国され,東西冷戦を背景にソ連を中心とするイ東側陣営の国家として出発した。経済は,1970年代後半までは毛沢東が主導した大躍進運動やウ文化大革命などによって混乱が続いたが,1970年代末以降は鄧小平の指導の下,エ改革・開放政策が採られたことで,急激な成長を遂げた。政治では,1980年代末のオ天安門事件以降も共産党の支配体制が続いた。

- 1ア─建国の際,蔣介石率いる国民党は台湾に逃れて中華民国を建国した。緊張が高まったが,両国とも翌年,アメリカの仲介で相互承認し,国際連合加盟を果たした。

- 2イ─ソ連に忠実な同盟国であったため,1990年代初頭の冷戦終結まで,アメリカや日本など西側諸国とは国交や平和条約は結ばれなかった。

- 3ウ─国営工場や集団農場の経営に忠・孝・礼節などの伝統的な儒教道徳を取り入れて,労働者の意識変革を目指したが,失敗に終わった。

- 4エ─外資の導入や国営企業の民営化を推進する政策であり,急激な経済成長がもたらされたが,沿海部と内陸部の経済格差の拡大なども伴った。

- 5オ─民主化運動に参加した学生たちが,天安門広場で共産党幹部を殺害した事件である。これにより中国の民主化運動は国際世論の支持を失い,下火となっていった。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

準拠テキスト<人文科学>

P169

社会

警察官(A区分)<5月試験>

〔No.10〕 近年の日本の少子高齢化に関する次の記述のうち妥当なのはどれか。

- 1出生数は減少傾向にあり,また,一人の女性が一生の間に生む子供数を示す合計特殊出生率は,1.3~1.4程度で推移している。

- 2高齢化が急速に進んでおり,65歳以上人口が総人口に占める割合は50%を超えている。

- 3平均寿命が延びて高齢化が進んだことから,死亡数は減少傾向にある。

- 4OECD基準の政策分野別社会支出によると,高齢世代向けの支出は減少傾向にあり,児童手当などの家族支援向けの支出が全体の約30%を占めている。

- 5仕事と育児の両立支援政策が推進され,民間企業の育児休業取得率は,女性では約90%,男性も徐々に上昇して約30%となっている。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

時事蔵

P31

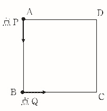

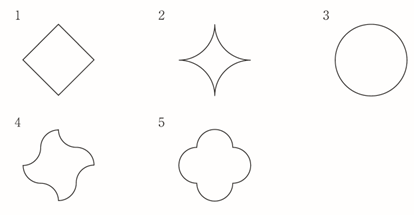

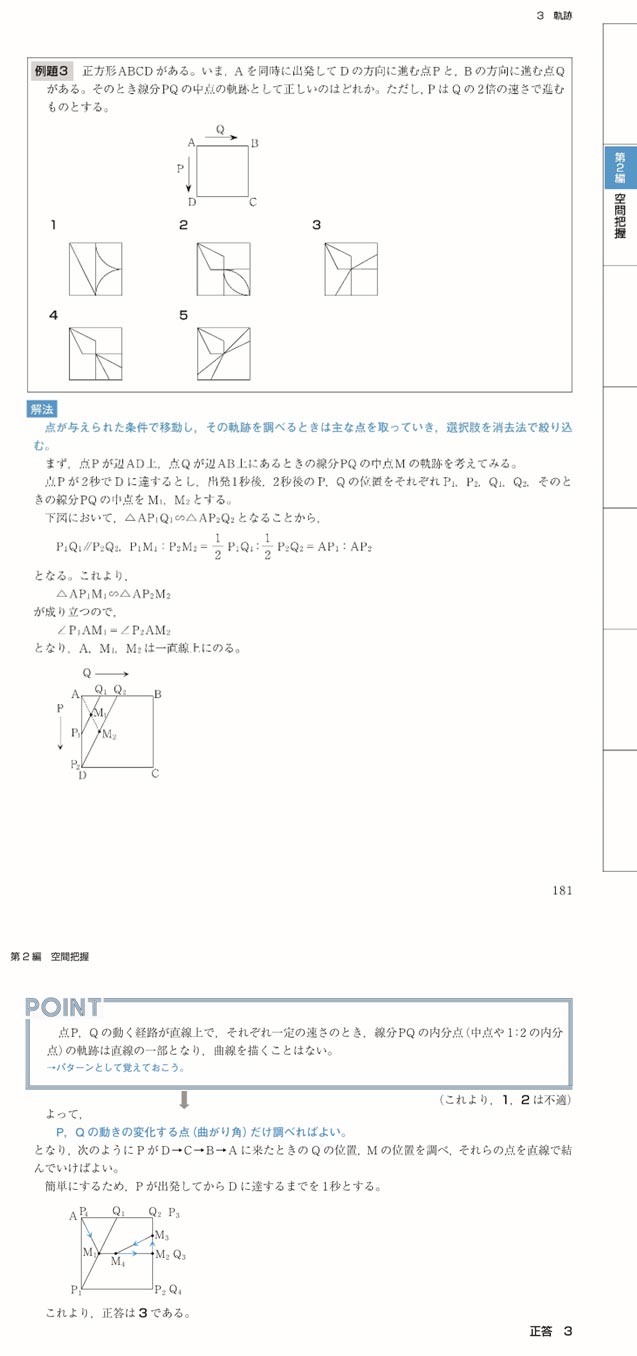

空間把握

市役所職員7月試験<教養試験>

Standard

Standard

〔No.31〕 右図のように正方形ABCDの辺上を,点Pが頂点Aから,点Qが頂点Bから同じ速さで移動する。どちらも反時計回りに同じ向きで移動するとき,線分PQの中点が描く軌跡として妥当なのはどれか。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

- ※LogicalはNo.6

準拠テキスト<判断推理・空間把握>

P181-182

経済学

市役所職員7月試験<専門試験>行政

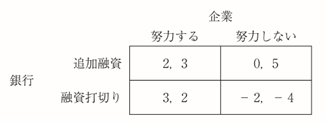

〔No.19〕 銀行と経営難に陥っている融資先企業とのゲームを考える。銀行は融資先企業に追加融資を行うか否かを決定し,融資先企業は自主的に経営再建の努力をするか否かを決定する。銀行にとっては企業が努力を行うことが望ましいが,企業が努力せず,銀行が融資を打ち切りにした場合,企業は破綻してしまう。表はこのゲームの利得表であり,各マス目の左側の数値は銀行の利得,右側の数値は企業の利得を示している。このゲームのナッシュ均衡についての次の記述のうち妥当なのはどれか。ただし,戦略については,純戦略のみを考えることとし,( )内の左側の語は銀行の戦略,右側の語は企業の戦略を表す。

- 1(追加融資,努力する)のみがナッシュ均衡である。

- 2(追加融資,努力しない)のみがナッシュ均衡である。

- 3(融資打切り,努力する)のみがナッシュ均衡である。

- 4(追加融資,努力する)と(融資打切り,努力しない)のいずれもナッシュ均衡である。

- 5(追加融資,努力しない)と(融資打切り,努力する)のいずれもナッシュ均衡である。

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

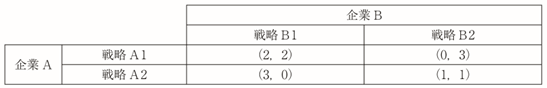

公務員共通基礎模試

【No.25】 次の表の枠内の左側の値は企業Aの利得,右側の値は企業Bの利得を示したものである。A1とA2は企業Aの戦略,B1とB2は企業Bの戦略を表している。このとき,次の記述のうち妥当なのはどれか。ただし,企業A,企業Bの間に協力関係が成立しない状況で,各企業は純粋戦略をとるものとする。

- 1(A1,B1)はパレート最適である。

- 2ナッシュ均衡は(A2,B1)と(A1,B2)の2つである。

- 3ナッシュ均衡である戦略の組合せは存在しない。

- 4(A1,B1)はナッシュ均衡であり,パレート最適である。

- 5(A2,B2)はナッシュ均衡ではないが,パレート最適である。

社会

市役所職員9月試験<教養試験>

Standard

〔No.5〕 日本の安全保障制度に関する次の記述ア~オのうちには妥当なものが三つある。それらはどれか。

- ア近年日本の防衛費は対GDP比2%をわずかに下回る水準で推移してきた。安全保障環境の悪化に伴い,防衛費の増加が今後見込まれるが,2022年に政府は厳しい財政状況を考慮して,防衛費を対GDP比2%未満に抑えることを決定した。

- イ防衛省・自衛隊は「自由で開かれたインド太平洋」という考え方の下,同盟国のアメリカだけでなくオーストラリア,インドなど他の国々とも共同訓練などの防衛協力,交流を行っている。

- ウ島嶼部に対する攻撃に対応するため,政府は沖縄県を含む南西地域の防衛体制強化を進めている。同地域においては近年,自衛隊の部隊の配備が進められている。

- エ2022年,国家安全保障戦略が改定され,ミサイル防衛については地対空ミサイルPAC-3によるミサイル攻撃が新たに盛り込まれた。他方,ミサイル攻撃がなされた場合に敵基地を直接攻撃する「反撃能力」の保有については明記が見送られた。

- オ現在,安全保障の対象が経済分野にまで拡大している。政府は経済安全保障推進法に基づき,広く国民生活・経済活動が依拠している半導体などの物資を国が安定供給を支援する「特定重要物資」に指定している。

- 1ア,イ,ウ

- 2ア,ウ,エ

- 3ア,エ,オ

- 4イ,ウ,オ

- 5イ,エ,オ

- ※聞き取り調査による問題での的中となり,実際の出題とは多少異なる場合があります。

- ※LogicalはNo.32

時事蔵

P3